ГЕНОМ

НАУКИ

НАУКИ

Если вы готовы поделиться сведениями, которые могут дополнить размещенный материал, просим написать на почту sciencestudies@sfedu.ru или заполнить информацию в поле ниже

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

В 110-летней истории Южного федерального университета нашлось место не только великим научным открытиям, но и героическим подвигам.

В годы Великой Отечественной войны многие ученые, преподаватели, студенты и выпускники Ростовского государственного университета (ныне — ЮФУ) сражались на фронте, а оставшиеся в тылу продолжали научно-исследовательскую работу по военной тематике.

Сохранение живой памяти о каждом, кто внес вклад в приближение Победы — наша посильная дань уважения их подвигу.

В годы Великой Отечественной войны многие ученые, преподаватели, студенты и выпускники Ростовского государственного университета (ныне — ЮФУ) сражались на фронте, а оставшиеся в тылу продолжали научно-исследовательскую работу по военной тематике.

Сохранение живой памяти о каждом, кто внес вклад в приближение Победы — наша посильная дань уважения их подвигу.

Назад

Адамович

Лев Николаевич

Лев Николаевич

Год рождения: 1919

Инженер лаборатории при кафедре теории упругости Ростовского государственного университета, инженер-подполковник.

Ушел на фронт в сентябре 1941 г., участвовал в боевых действиях 2-го Украинского фронта в составе 150-го и 183-го гвардейских истребительных авиаполков 5-й воздушной армии. Участвовал в освобождении Полтавской, Кировоградской, Винницкой областей.

Награжден орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу», «Ветеран Вооруженных сил СССР».

Инженер лаборатории при кафедре теории упругости Ростовского государственного университета, инженер-подполковник.

Ушел на фронт в сентябре 1941 г., участвовал в боевых действиях 2-го Украинского фронта в составе 150-го и 183-го гвардейских истребительных авиаполков 5-й воздушной армии. Участвовал в освобождении Полтавской, Кировоградской, Винницкой областей.

Награжден орденом «Красной звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу», «Ветеран Вооруженных сил СССР».

Андрющенко

Павел Матвеевич

Павел Матвеевич

Год рождения: 1895

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

С апреля 1943 г. Павел Матвеевич работал заместителем директора Ботанического сада Ростовского государственного университета им. В.М. Молотова по административно-хозяйственной части.

Источник: ЦДНИРО. Ф.Р-689. Оп. 1. Д. 23. Л. 12.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

С апреля 1943 г. Павел Матвеевич работал заместителем директора Ботанического сада Ростовского государственного университета им. В.М. Молотова по административно-хозяйственной части.

Источник: ЦДНИРО. Ф.Р-689. Оп. 1. Д. 23. Л. 12.

Астафьев

Петр Борисович

Петр Борисович

Год рождения: 1902

Участник Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды – медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За трудовое отличие».

Кандидат исторических наук. Общий стаж педагогической работы составляет 16 лет, включая 14 лет в вузах. После демобилизации из Советской Армии в 1946 г. вернулся на прежнюю работу преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Ростовского государственного университета им. В.М. Молотова (ныне ЮФУ).

Петр Борисович состоял членом партийного бюро кафедры, являлся внештатным лектором Горкома и Обкома КПС, а также консультантом научных работников, обучающихся самостоятельно.

Источник: ЦДНИРО. Ф.Р-689. Оп. 1. Д. 34. Л. 32.

Участник Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды – медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «За трудовое отличие».

Кандидат исторических наук. Общий стаж педагогической работы составляет 16 лет, включая 14 лет в вузах. После демобилизации из Советской Армии в 1946 г. вернулся на прежнюю работу преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Ростовского государственного университета им. В.М. Молотова (ныне ЮФУ).

Петр Борисович состоял членом партийного бюро кафедры, являлся внештатным лектором Горкома и Обкома КПС, а также консультантом научных работников, обучающихся самостоятельно.

Источник: ЦДНИРО. Ф.Р-689. Оп. 1. Д. 34. Л. 32.

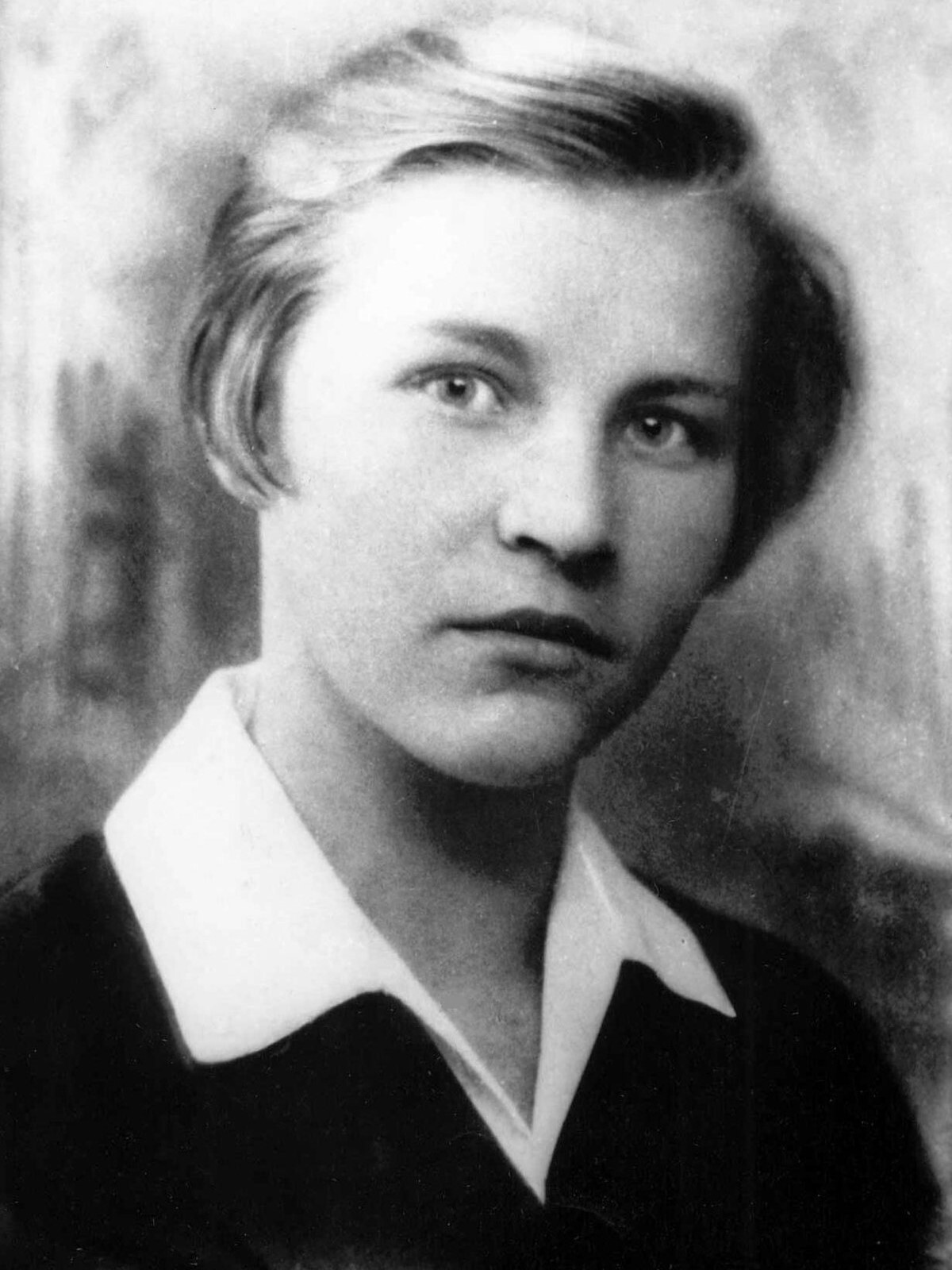

Акопова

Елена Михайловна

Елена Михайловна

1922 – 2012

Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой предпринимательского права РГУ. В годы Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой в госпитале.

Родилась Елена Михайловна в Ростове-на-Дону. В октябре 1941 г. ее семья была эвакуирована в Махачкалу, а в августе 1942 г. перебралась в Алма-Ату. Девушка работала медицинской сестрой в госпитале сначала на 1-ом Украинском, а затем на 1-ом Белорусском фронтах.

Сохранились листки ее фронтового дневника, в котором она запечатлела свои переживания: «Все чаще вспоминаю ростовские парки, Дон, Зеленый остров! Как больно вспоминать сейчас об этом! И кто мог думать в те минуты, что судьба приготовила нам столько ужасных испытаний! Как я завидую тем, кто не знает, что значит жизнь под бомбами! Выберемся ли мы все целыми и невредимыми из этого ада? Если да, то тогда я поверю, что я действительно счастливая. Ну, что же нам делать?»

Ростовский государственный университет Елена Михайловна с отличием закончила лишь в 1951 г. Кандидатскую диссертацию на тему «Охрана трудовых прав рабочих и служащих фабричными, заводскими и местными комитетами профсоюзов» защитила в МГУ в 1963 г. Ученое звание профессора ей было присвоено в 1998 г., а в 2003 г. профессор Акопова защитила докторскую диссертацию на тему «Трудовой договор: становление, развитие и современное состояние».

До конца жизни Елена Михайловна консультировала по трудовому законодательству и практике его применения юридическую общественность и работников правоохранительных органов Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой предпринимательского права РГУ. В годы Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой в госпитале.

Родилась Елена Михайловна в Ростове-на-Дону. В октябре 1941 г. ее семья была эвакуирована в Махачкалу, а в августе 1942 г. перебралась в Алма-Ату. Девушка работала медицинской сестрой в госпитале сначала на 1-ом Украинском, а затем на 1-ом Белорусском фронтах.

Сохранились листки ее фронтового дневника, в котором она запечатлела свои переживания: «Все чаще вспоминаю ростовские парки, Дон, Зеленый остров! Как больно вспоминать сейчас об этом! И кто мог думать в те минуты, что судьба приготовила нам столько ужасных испытаний! Как я завидую тем, кто не знает, что значит жизнь под бомбами! Выберемся ли мы все целыми и невредимыми из этого ада? Если да, то тогда я поверю, что я действительно счастливая. Ну, что же нам делать?»

Ростовский государственный университет Елена Михайловна с отличием закончила лишь в 1951 г. Кандидатскую диссертацию на тему «Охрана трудовых прав рабочих и служащих фабричными, заводскими и местными комитетами профсоюзов» защитила в МГУ в 1963 г. Ученое звание профессора ей было присвоено в 1998 г., а в 2003 г. профессор Акопова защитила докторскую диссертацию на тему «Трудовой договор: становление, развитие и современное состояние».

До конца жизни Елена Михайловна консультировала по трудовому законодательству и практике его применения юридическую общественность и работников правоохранительных органов Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Алексеев

Анатолий Дмитриевич

Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1922

Анатолий Дмитриевич участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 г. После войны учился в аспирантуре РГУ, а затем остался работать на кафедре дифференциальных уравнений сначала в должности ассистента, а затем и доцента.

Во время прохождения воинской службы в возрасте 19 лет Анатолий Дмитриевич стал одним из первых свидетелей начала войны. В ночь на 22 июня он стоял на посту и первым услышал тревожный гул. Хотя и начало светать, но над землей завис легкий туман, и несколько минут Анатолий не мог разобрать, что же происходит. Гул становился все заметнее, уже можно было различить в небе летящие машины. Как положено по уставу, он вызвал начальника караула. Тот долго не мог поверить в происходящее и убеждал молодого солдата, что это учения или маневры.

Несколько минут спустя горнист затрубил тревогу, и полк выехал в направлении границы. На лесной поляне отряд Алексеева занял огневые позиции и до вечера вел огонь по противнику. С наступлением темноты пришлось отойти на пятнадцать километров, залечь в окопах и вести огонь до тех пор, пока не кончатся боеприпасы.

Анатолий Дмитриевич до мельчайших подробностей помнил каждый случай, когда оказывался на волосок от гибели. Вспоминал поваленное дерево, прикрывшее его от взрыва, или картофельное поле, защитившее его при обстреле.

Во время одного из переездов на машине отряд Алексеева наткнулся на колонну фашистов, сразу открывших по ним огонь. На помощь пришло ржаное поле, которое позволило укрыться в мелкой канавке в ожидании темноты. Это обстоятельство спасло ему жизнь, но не помогло избежать плена. Шел всего восьмой день войны, и только позже Анатолий узнал, что до своих было очень далеко: в этот день немцы были уже возле Минска.

Началась жизнь военнопленного. Сначала он находился в полевых прифронтовых лагерях, затем в Польше, а далее в лагерях Витцендорфа и Гамбурга. В рабочем лагере военнопленных заставляли копать ямы для умерших, ремонтировать дороги, таскать железо. Людей морили голодом, не давали спать и мыться. Когда война закончилась, казалось, что все самое сложное позади. Но Алексеев, как и все другие пленные, подвергался тщательным допросам со стороны различных органов власти.

По окончании войны он добрался пешком из Германии в Белоруссию, оттуда в составе рабочего батальона был направлен на металлургический комбинат в Нижний Тагил. В это же время он поступил на физико-математический факультет Казанского университета.

Стойко преодолев все трудности, Анатолий Дмитриевич в 1955 г. смог устроиться в Елабужский пединститут, а в 1957 г. поступил в аспирантуру Ростовского государственного университета. По ее окончании он остался работать на кафедре дифференциальных уравнений сначала в должности ассистента, а затем и доцента.

«Героических подвигов мне не выпало, побед одерживать не суждено было», — с виноватой улыбкой однажды сказал ветеран.

Несмотря на отсутствие орденов и медалей, Анатолий Дмитриевич прошел через сложные жизненные испытания и смог выйти из них живым. Он не сдался, отстоял свои честь, достоинство и силу духа.

Анатолий Дмитриевич участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 г. После войны учился в аспирантуре РГУ, а затем остался работать на кафедре дифференциальных уравнений сначала в должности ассистента, а затем и доцента.

Во время прохождения воинской службы в возрасте 19 лет Анатолий Дмитриевич стал одним из первых свидетелей начала войны. В ночь на 22 июня он стоял на посту и первым услышал тревожный гул. Хотя и начало светать, но над землей завис легкий туман, и несколько минут Анатолий не мог разобрать, что же происходит. Гул становился все заметнее, уже можно было различить в небе летящие машины. Как положено по уставу, он вызвал начальника караула. Тот долго не мог поверить в происходящее и убеждал молодого солдата, что это учения или маневры.

Несколько минут спустя горнист затрубил тревогу, и полк выехал в направлении границы. На лесной поляне отряд Алексеева занял огневые позиции и до вечера вел огонь по противнику. С наступлением темноты пришлось отойти на пятнадцать километров, залечь в окопах и вести огонь до тех пор, пока не кончатся боеприпасы.

Анатолий Дмитриевич до мельчайших подробностей помнил каждый случай, когда оказывался на волосок от гибели. Вспоминал поваленное дерево, прикрывшее его от взрыва, или картофельное поле, защитившее его при обстреле.

Во время одного из переездов на машине отряд Алексеева наткнулся на колонну фашистов, сразу открывших по ним огонь. На помощь пришло ржаное поле, которое позволило укрыться в мелкой канавке в ожидании темноты. Это обстоятельство спасло ему жизнь, но не помогло избежать плена. Шел всего восьмой день войны, и только позже Анатолий узнал, что до своих было очень далеко: в этот день немцы были уже возле Минска.

Началась жизнь военнопленного. Сначала он находился в полевых прифронтовых лагерях, затем в Польше, а далее в лагерях Витцендорфа и Гамбурга. В рабочем лагере военнопленных заставляли копать ямы для умерших, ремонтировать дороги, таскать железо. Людей морили голодом, не давали спать и мыться. Когда война закончилась, казалось, что все самое сложное позади. Но Алексеев, как и все другие пленные, подвергался тщательным допросам со стороны различных органов власти.

По окончании войны он добрался пешком из Германии в Белоруссию, оттуда в составе рабочего батальона был направлен на металлургический комбинат в Нижний Тагил. В это же время он поступил на физико-математический факультет Казанского университета.

Стойко преодолев все трудности, Анатолий Дмитриевич в 1955 г. смог устроиться в Елабужский пединститут, а в 1957 г. поступил в аспирантуру Ростовского государственного университета. По ее окончании он остался работать на кафедре дифференциальных уравнений сначала в должности ассистента, а затем и доцента.

«Героических подвигов мне не выпало, побед одерживать не суждено было», — с виноватой улыбкой однажды сказал ветеран.

Несмотря на отсутствие орденов и медалей, Анатолий Дмитриевич прошел через сложные жизненные испытания и смог выйти из них живым. Он не сдался, отстоял свои честь, достоинство и силу духа.

Алёхин

Владимир Максимович

Владимир Максимович

1916 – 1990

Профессор, доктор технических наук, ассистент и старший преподаватель кафедры «Центральные электрические станции», позже переименованной в «Автоматические и измерительные устройства и теоретические основы электротехники», заведующий кафедрой НПИ «Теоретические основы электротехники», один из основателей журналов «Электромеханика» и «Известия Вузов СССР». С 1964 по 1990 гг. – ректор Таганрогского радиотехнического института и заведующий кафедрой «Радиопередающих и антенно-фидерных устройств», профессор кафедры «Антенн и радиопередающих устройств» ТРТИ.

В июле 1941 г. младший лейтенант запаса В.М. Алёхин был мобилизован в Красную армию, где в должности лётчика-наблюдателя, а затем стрелка-бомбардира служил в авиаполку Забайкальского военного округа, потом в Монголии. С января 1943 г. лейтенант В.М. Алехин – штурман авиазвена, воевал на харьковском направлении, а с декабря 1944 г. в составе первого Белорусского фронта участвовал в Варшавской и Берлинской боевых операциях. Окончил войну старший лейтенант В.М. Алёхин на территории Германии, где служил после ВОВ сначала в г. Рангсдорф, затем в г. Ораниенбурге до демобилизации весной 1946 года.

С сентября 1946 г. работал в должности ассистента, старшего преподавателя в Новочеркасском политехническом институте. В 1951 г. был прикомандирован в годичную аспирантуру при Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого) для окончания диссертационной работы на тему «Расчёт электромагнитного поля в проводе прямоугольного сечения». Вернувшись в Новочеркасск, Владимир Максимович продолжил интенсивные исследования поверхностного эффекта в многофазных тоководах, которые завершил в 1963 г. защитой докторской диссертации «Расчёт электромагнитного поля в многофазных системах токопроводов».

Владимир Максимович одним из первых в Советском Союзе применил ЦВЭМ для решения ряда прикладных задач по расчёту электромагнитного поля в массивных проводниках, стал руководителем научного направления по математическому моделированию электромагнитных полей на основе интегральных уравнений. Фактически он создал «школу ТОЭвцев» по строгим методам расчёта электромагнитных полей.

После назначения ректором Таганрогского радиотехнического института в июне 1964 г. им было немало сделано для развития ТРТИ, а главное – заложены фундаментальные основы для успешного и эффективного развития института на несколько десятилетий вперед. При нём были образованы две проблемные научно-исследовательские лаборатории, руководителями которых стали А.В. Каляев и Л.Н. Колесов. Таганрогскому радиотехническому институту было предоставлено право приёма к защите кандидатских диссертаций, создан Совет по защите кандидатских диссертаций, был развит ряд научных направлений и научных школ на радиотехническом факультете, таких как «Расчёт полосковых линий и СВЧ фильтров», «Тепловые поля в микроплёночных узлах», «Электродинамика кусочно-однородных и слоистых сред».

Родина и правительство высоко оценили боевые заслуги Владимира Максимовича во время Великой Отечественной войны, его существенный вклад в подготовку специалистов и развитие науки и техники в мирное время, наградив его тремя Орденами (Орден «Красная Звезда», Орден «Ленина», Орден «Отечественной Войны» II степени), 10 медалями и 3 нагрудными знаками. За добросовестный труд В.М. Алёхин имел более 40 поощрений, в том числе от Министра высшего образования СССР и Министра высшего и среднего специального образования РСФСР.

Профессор, доктор технических наук, ассистент и старший преподаватель кафедры «Центральные электрические станции», позже переименованной в «Автоматические и измерительные устройства и теоретические основы электротехники», заведующий кафедрой НПИ «Теоретические основы электротехники», один из основателей журналов «Электромеханика» и «Известия Вузов СССР». С 1964 по 1990 гг. – ректор Таганрогского радиотехнического института и заведующий кафедрой «Радиопередающих и антенно-фидерных устройств», профессор кафедры «Антенн и радиопередающих устройств» ТРТИ.

В июле 1941 г. младший лейтенант запаса В.М. Алёхин был мобилизован в Красную армию, где в должности лётчика-наблюдателя, а затем стрелка-бомбардира служил в авиаполку Забайкальского военного округа, потом в Монголии. С января 1943 г. лейтенант В.М. Алехин – штурман авиазвена, воевал на харьковском направлении, а с декабря 1944 г. в составе первого Белорусского фронта участвовал в Варшавской и Берлинской боевых операциях. Окончил войну старший лейтенант В.М. Алёхин на территории Германии, где служил после ВОВ сначала в г. Рангсдорф, затем в г. Ораниенбурге до демобилизации весной 1946 года.

С сентября 1946 г. работал в должности ассистента, старшего преподавателя в Новочеркасском политехническом институте. В 1951 г. был прикомандирован в годичную аспирантуру при Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина (ныне Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого) для окончания диссертационной работы на тему «Расчёт электромагнитного поля в проводе прямоугольного сечения». Вернувшись в Новочеркасск, Владимир Максимович продолжил интенсивные исследования поверхностного эффекта в многофазных тоководах, которые завершил в 1963 г. защитой докторской диссертации «Расчёт электромагнитного поля в многофазных системах токопроводов».

Владимир Максимович одним из первых в Советском Союзе применил ЦВЭМ для решения ряда прикладных задач по расчёту электромагнитного поля в массивных проводниках, стал руководителем научного направления по математическому моделированию электромагнитных полей на основе интегральных уравнений. Фактически он создал «школу ТОЭвцев» по строгим методам расчёта электромагнитных полей.

После назначения ректором Таганрогского радиотехнического института в июне 1964 г. им было немало сделано для развития ТРТИ, а главное – заложены фундаментальные основы для успешного и эффективного развития института на несколько десятилетий вперед. При нём были образованы две проблемные научно-исследовательские лаборатории, руководителями которых стали А.В. Каляев и Л.Н. Колесов. Таганрогскому радиотехническому институту было предоставлено право приёма к защите кандидатских диссертаций, создан Совет по защите кандидатских диссертаций, был развит ряд научных направлений и научных школ на радиотехническом факультете, таких как «Расчёт полосковых линий и СВЧ фильтров», «Тепловые поля в микроплёночных узлах», «Электродинамика кусочно-однородных и слоистых сред».

Родина и правительство высоко оценили боевые заслуги Владимира Максимовича во время Великой Отечественной войны, его существенный вклад в подготовку специалистов и развитие науки и техники в мирное время, наградив его тремя Орденами (Орден «Красная Звезда», Орден «Ленина», Орден «Отечественной Войны» II степени), 10 медалями и 3 нагрудными знаками. За добросовестный труд В.М. Алёхин имел более 40 поощрений, в том числе от Министра высшего образования СССР и Министра высшего и среднего специального образования РСФСР.

Андреенко

Александр Яковлевич

Александр Яковлевич

Год рождения: 1914

К.э.н., доцент, организатор и первый заведующий кафедрой политэкономии, экономики и организации производства ТРТИ.

В 1940 г. окончил Ростовский финансово-экономический институт по специальности «Экономист-финансист». После окончания работал ревизором в Барнауле Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Служил в 347-м артполку 107-й стрелковой дивизии и 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 7-м гвардейском стрелковом корпусе в должности писаря и старшего писаря. В октябре 1941 г. был контужен в боях за город Калугу. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

С 1946 по 1954 гг. работал в должности заместителя управляющего Ростоблкомбанка. В августе 1954 г. принят в Таганрогский радиотехнический институт на должность старшего преподавателя кафедры политэкономии, экономики промышленности и организации производства. С 1961 г. утвержден в должности доцента кафедры. В 1966 г. поступил в аспирантуру, а в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г. назначен на должность заведующего кафедрой.

К.э.н., доцент, организатор и первый заведующий кафедрой политэкономии, экономики и организации производства ТРТИ.

В 1940 г. окончил Ростовский финансово-экономический институт по специальности «Экономист-финансист». После окончания работал ревизором в Барнауле Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Служил в 347-м артполку 107-й стрелковой дивизии и 5-й гвардейской стрелковой дивизии, 7-м гвардейском стрелковом корпусе в должности писаря и старшего писаря. В октябре 1941 г. был контужен в боях за город Калугу. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

С 1946 по 1954 гг. работал в должности заместителя управляющего Ростоблкомбанка. В августе 1954 г. принят в Таганрогский радиотехнический институт на должность старшего преподавателя кафедры политэкономии, экономики промышленности и организации производства. С 1961 г. утвержден в должности доцента кафедры. В 1966 г. поступил в аспирантуру, а в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1971 г. назначен на должность заведующего кафедрой.

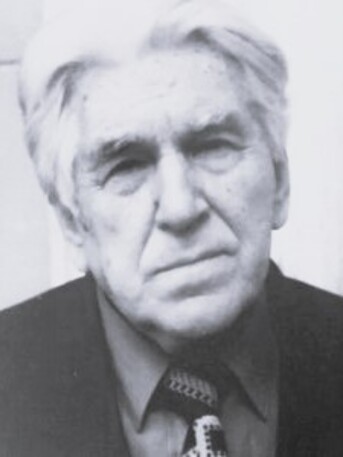

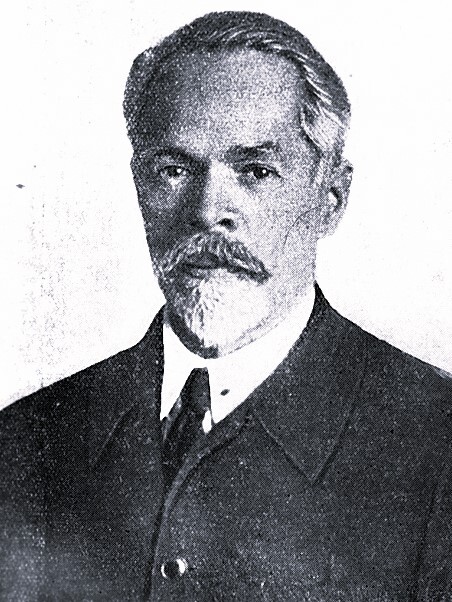

Архангельский

Николай Николаевич

Николай Николаевич

1896 — 1984

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Всесоюзного энтомологического общества.

Николай Архангельский родился в семье школьного учителя, уже с детства проявлял интерес к зоологии. В юношестве он обрёл наставника – крупнейшего энтомолога Б. П. Уваровова. С ним уехал в Тифлис и там стал практикантом Тифлисской станции защиты растений (СТАЗРа). Молодой учёный быстро поднимался по карьерной лестнице – уже через семь лет он стал директором станции.

Научную стажировку по общей энтомологии Николай Николаевич прошел в отделе энтомологии Кавказского музея АН СССР (Институт зоологии АН Грузинской ССР). Он совмещал её с обучением на естественном отделении Закавказского университета.

Энтомолог разработал и осуществил крупномасштабный способ газового обеззараживания запаса зернопродуктов, который применили в нескольких регионах нашей страны, и за это был удостоен специальной правительственной наградой.

В 1925 г. учёный переезжает в Ростов-на-Дону, где участвует в организации Северо-Кавказской краевой станции защиты растений. За годы работы на станции Николай Николаевич разработал действенные методы защиты растений от вредителей, создавал новые лаборатории и лично руководил многими кампаниями по борьбе с вредоносными насекомыми.

Не оставил свои научные труды доктор сельскохозяйственных наук и во время Великой Отечественной войны. Он участвовал в решении вопросов хранения продовольствия, обеззараживания воинских складов и землянок. Во время фашистской оккупации Николай Архангельский пешком ушел из города и унес, спасая от врага, платиновую лабораторную посуду станции и наиболее ценные документы. До освобождения Ростова ученый работал энтомологом в Биологическом институте Армянского филиала АН СССР.

В 1944 г. он вернулся в Ростов и начал активно восстанавливать разрушенную станцию защиты растений. Тогда же учёный организовал в Ростовском университете кафедру энтомологии.

Николай Архангельский стал одним из сильнейших научных руководителей. Множество его выпускников работают в различных отраслях народного хозяйства всех районов нашей страны. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1967 г. Н. Н. Архангельскому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член Всесоюзного энтомологического общества.

Николай Архангельский родился в семье школьного учителя, уже с детства проявлял интерес к зоологии. В юношестве он обрёл наставника – крупнейшего энтомолога Б. П. Уваровова. С ним уехал в Тифлис и там стал практикантом Тифлисской станции защиты растений (СТАЗРа). Молодой учёный быстро поднимался по карьерной лестнице – уже через семь лет он стал директором станции.

Научную стажировку по общей энтомологии Николай Николаевич прошел в отделе энтомологии Кавказского музея АН СССР (Институт зоологии АН Грузинской ССР). Он совмещал её с обучением на естественном отделении Закавказского университета.

Энтомолог разработал и осуществил крупномасштабный способ газового обеззараживания запаса зернопродуктов, который применили в нескольких регионах нашей страны, и за это был удостоен специальной правительственной наградой.

В 1925 г. учёный переезжает в Ростов-на-Дону, где участвует в организации Северо-Кавказской краевой станции защиты растений. За годы работы на станции Николай Николаевич разработал действенные методы защиты растений от вредителей, создавал новые лаборатории и лично руководил многими кампаниями по борьбе с вредоносными насекомыми.

Не оставил свои научные труды доктор сельскохозяйственных наук и во время Великой Отечественной войны. Он участвовал в решении вопросов хранения продовольствия, обеззараживания воинских складов и землянок. Во время фашистской оккупации Николай Архангельский пешком ушел из города и унес, спасая от врага, платиновую лабораторную посуду станции и наиболее ценные документы. До освобождения Ростова ученый работал энтомологом в Биологическом институте Армянского филиала АН СССР.

В 1944 г. он вернулся в Ростов и начал активно восстанавливать разрушенную станцию защиты растений. Тогда же учёный организовал в Ростовском университете кафедру энтомологии.

Николай Архангельский стал одним из сильнейших научных руководителей. Множество его выпускников работают в различных отраслях народного хозяйства всех районов нашей страны. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1967 г. Н. Н. Архангельскому было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

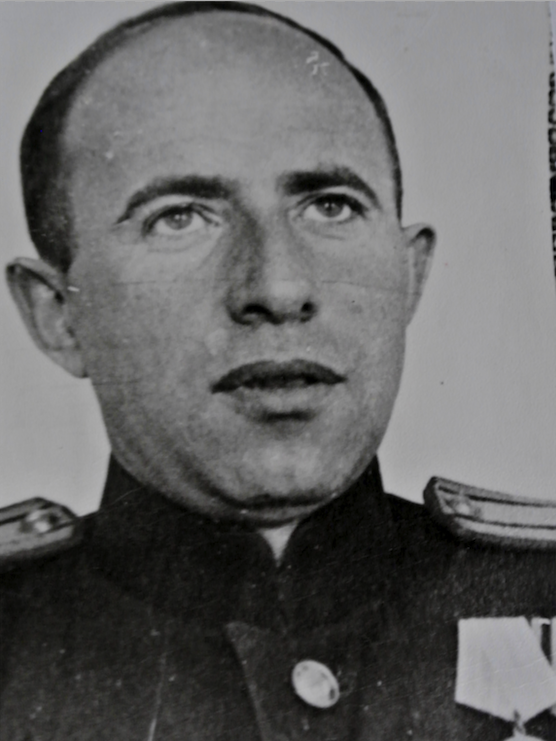

Бадюк

Михаил Михайлович

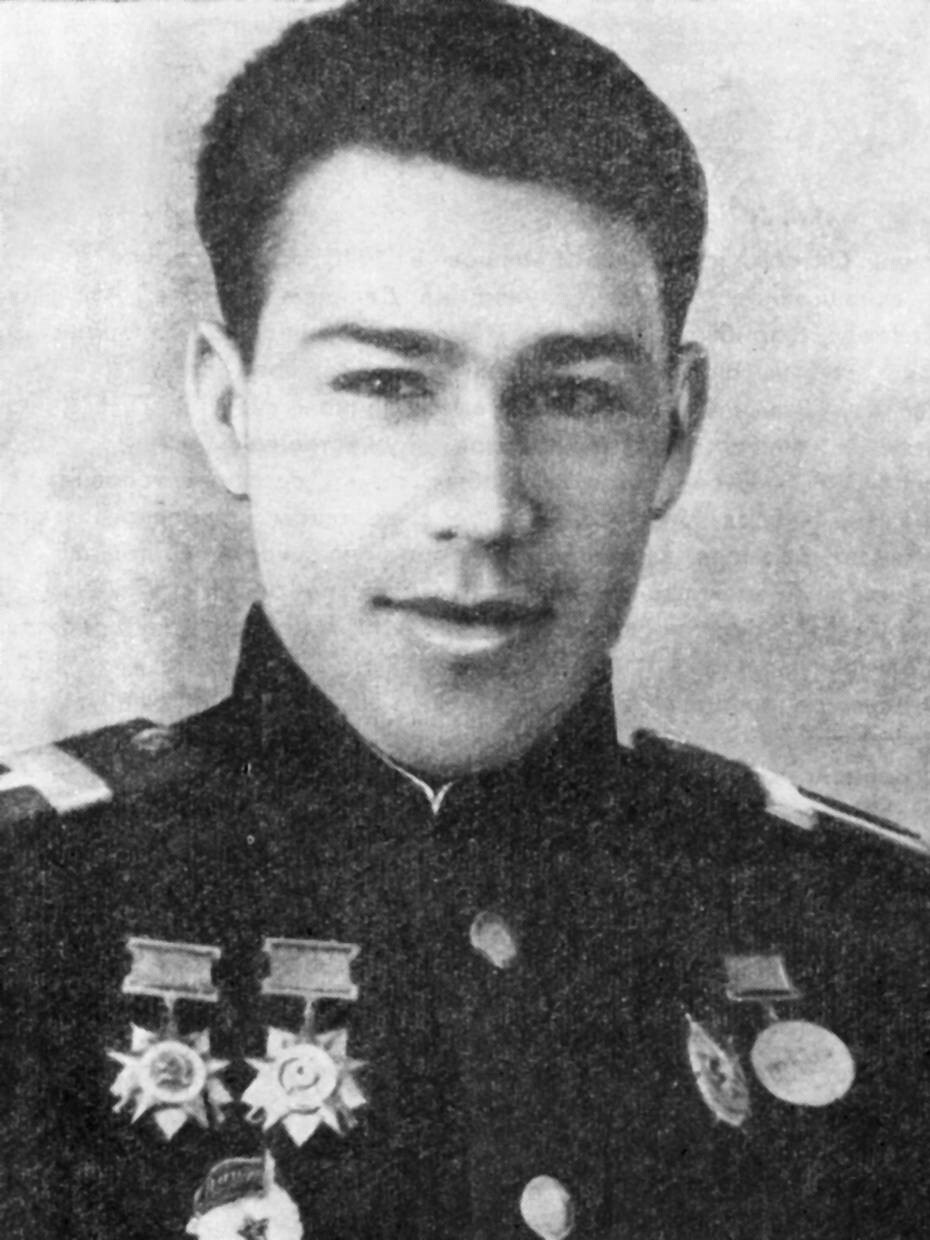

Михаил Михайлович

03.01.1920 – 25.03.1993

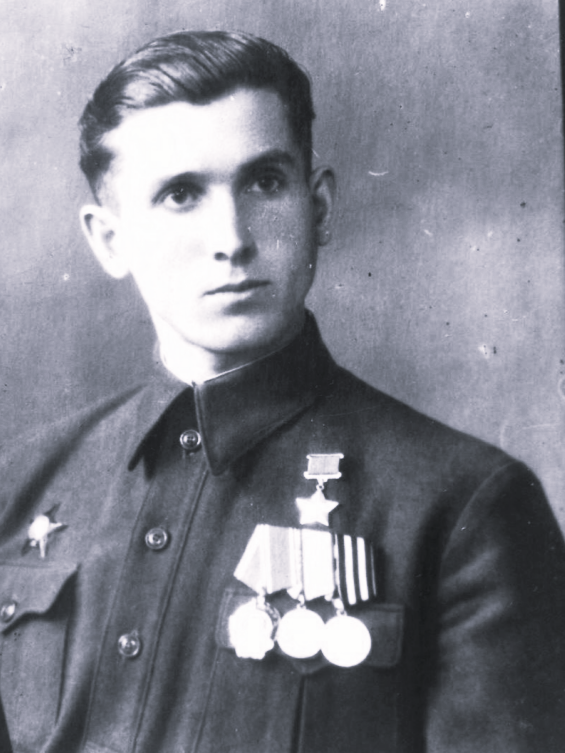

Герой Советского Союза, сотрудник Ростовского государственного педагогического института.

Михаил Михайлович родился в 1920 г. в селе Чугуевка. В 1939 г. он окончил Благовещенское речное училище и работал начальником радиостанции порта Байкал Иркутской области.

После призыва в армию служил в частях ВВС Тихоокеанского флота. С 1942 г. продолжил службу в авиации Северного флота: сначала во 2 гвардейском смешанном авиаполку, а затем в 9 гвардейском минно-торпедном авиаполку.

В 1944 г. Михаил Михайлович окончил военную школу лётчиков первоначального обучения ВВС ВМФ, а двумя годами позже – Ейское военное авиационное училище, после чего был переведён на Черноморский флот. В 1950-1951 гг. служил в 174 гвардейском Краснознамённом Печенгском истребительном полку ВВС Северного флота.

За боевые подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Бадюк награжден Орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу, «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 года».

С 1960 г. Михаил Михайлович работал в Ростовском государственном педагогическом институте и Институте сельскохозяйственного машиностроения в Ростове-на-Дону.

Герой Советского Союза, сотрудник Ростовского государственного педагогического института.

Михаил Михайлович родился в 1920 г. в селе Чугуевка. В 1939 г. он окончил Благовещенское речное училище и работал начальником радиостанции порта Байкал Иркутской области.

После призыва в армию служил в частях ВВС Тихоокеанского флота. С 1942 г. продолжил службу в авиации Северного флота: сначала во 2 гвардейском смешанном авиаполку, а затем в 9 гвардейском минно-торпедном авиаполку.

В 1944 г. Михаил Михайлович окончил военную школу лётчиков первоначального обучения ВВС ВМФ, а двумя годами позже – Ейское военное авиационное училище, после чего был переведён на Черноморский флот. В 1950-1951 гг. служил в 174 гвардейском Краснознамённом Печенгском истребительном полку ВВС Северного флота.

За боевые подвиги, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза.

Михаил Бадюк награжден Орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу, «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 года».

С 1960 г. Михаил Михайлович работал в Ростовском государственном педагогическом институте и Институте сельскохозяйственного машиностроения в Ростове-на-Дону.

Баламуткин

Григорий Васильевич

Григорий Васильевич

1918 — 1985

Знаменитый военный летчик, Герой Советского Союза. После войны поселился в Таганроге, работал проректором, затем преподавателем военно-морской кафедры Таганрогского радиотехнического института.

Родился в крестьянской семье, в селе Усть-Чебула (ныне Чебулинского района Кемеровской области). В 1935 г. переехал в Иркутск, где окончил школу-семилетку №61, фабрично-заводское училище при заводе имени Куйбышева и курсы шоферов. С 1935 г. работал шофером в транспортном цехе завода Тяжелого машиностроения имени Куйбышева в Иркутске. Одновременно занимался в Иркутском аэроклубе.

В 1940 г. был призван в Красную Армию и направлен в 1-е Чкаловское военное авиационное училище имени К.Е. Ворошилова. Окончил её в 1942 г.. С марта 1943 г. — на фронтах Великой Отечественной войны.

Григорий Васильевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, в осенне-зимних наступательных боях на Гомельском направлении, в Белорусской наступательной операции. Всю войну провёл в одном полку, прошёл там путь от младшего лётчика до командира эскадрильи. Член ВКП(б) с 1944 г.

Заместитель командира эскадрильи 431-го штурмового авиационного Слуцкого Краснознамённого полка 299-й штурмовой авиационной Нежинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта старший лейтенант Григорий Баламуткин к июню 1944 г. совершил 103 боевых вылета на штурмовку наземных войск врага. Умелыми действиями в сочетании с личным героизмом нанёс значительный урон врагу. Так, им были уничтожены 22 танка, 95 автомашин, 17 полевых и 12 зенитных орудий, 10 миномётных батарей, 10 железнодорожных вагонов и 1 паровоз, 6 складов, а также уничтожено и рассеяно до 600 солдат и офицеров.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. старшему лейтенанту Баламуткину Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После представления к высшей награде Родины продолжал так же доблестно сражаться с врагом. Отличился при освобождении Белоруссии, его большая заслуга есть и в том, что в августе 1944 г. его родной 431-й штурмовой полк получил гвардейское знамя и стал 174-м гвардейским штурмовым авиационным полком, а 299-я штурмовая дивизия — 11-й гвардейской штурмовой авиационной дивизией. В её рядах Баламуткин с Победой окончил войну, приняв участие в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

К Победе на счету Героя было уже 160 боевых вылетов. Число уничтоженных танков выросло до 27, число уничтоженных и рассеянных солдат — до 850. Имел штурмовик Баламуткин на своем счету и несколько сбитых самолётов врага.

После войны продолжал службу в Советской Армии. Служил на Украине и в Группе советских войск в Германии.

С апреля 1958 г. майор Баламуткин — в запасе. Поселился в городе Таганроге. В декабре 1958 г. стал проректором по хозяйственной части, а с августа 1961 г. и до последних дней жизни — трудился преподавателем военно-морской кафедры Таганрогского радиотехнического института.

Знаменитый военный летчик, Герой Советского Союза. После войны поселился в Таганроге, работал проректором, затем преподавателем военно-морской кафедры Таганрогского радиотехнического института.

Родился в крестьянской семье, в селе Усть-Чебула (ныне Чебулинского района Кемеровской области). В 1935 г. переехал в Иркутск, где окончил школу-семилетку №61, фабрично-заводское училище при заводе имени Куйбышева и курсы шоферов. С 1935 г. работал шофером в транспортном цехе завода Тяжелого машиностроения имени Куйбышева в Иркутске. Одновременно занимался в Иркутском аэроклубе.

В 1940 г. был призван в Красную Армию и направлен в 1-е Чкаловское военное авиационное училище имени К.Е. Ворошилова. Окончил её в 1942 г.. С марта 1943 г. — на фронтах Великой Отечественной войны.

Григорий Васильевич воевал на Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр, в осенне-зимних наступательных боях на Гомельском направлении, в Белорусской наступательной операции. Всю войну провёл в одном полку, прошёл там путь от младшего лётчика до командира эскадрильи. Член ВКП(б) с 1944 г.

Заместитель командира эскадрильи 431-го штурмового авиационного Слуцкого Краснознамённого полка 299-й штурмовой авиационной Нежинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта старший лейтенант Григорий Баламуткин к июню 1944 г. совершил 103 боевых вылета на штурмовку наземных войск врага. Умелыми действиями в сочетании с личным героизмом нанёс значительный урон врагу. Так, им были уничтожены 22 танка, 95 автомашин, 17 полевых и 12 зенитных орудий, 10 миномётных батарей, 10 железнодорожных вагонов и 1 паровоз, 6 складов, а также уничтожено и рассеяно до 600 солдат и офицеров.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 г. старшему лейтенанту Баламуткину Григорию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После представления к высшей награде Родины продолжал так же доблестно сражаться с врагом. Отличился при освобождении Белоруссии, его большая заслуга есть и в том, что в августе 1944 г. его родной 431-й штурмовой полк получил гвардейское знамя и стал 174-м гвардейским штурмовым авиационным полком, а 299-я штурмовая дивизия — 11-й гвардейской штурмовой авиационной дивизией. В её рядах Баламуткин с Победой окончил войну, приняв участие в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

К Победе на счету Героя было уже 160 боевых вылетов. Число уничтоженных танков выросло до 27, число уничтоженных и рассеянных солдат — до 850. Имел штурмовик Баламуткин на своем счету и несколько сбитых самолётов врага.

После войны продолжал службу в Советской Армии. Служил на Украине и в Группе советских войск в Германии.

С апреля 1958 г. майор Баламуткин — в запасе. Поселился в городе Таганроге. В декабре 1958 г. стал проректором по хозяйственной части, а с августа 1961 г. и до последних дней жизни — трудился преподавателем военно-морской кафедры Таганрогского радиотехнического института.

Батырев

Аристид Васильевич

Аристид Васильевич

1914 – 1998

Выпускник РГУ, сотрудник кафедры математического анализа, кандидат физико-математических наук, инженер-полковник Красной армии.

В 1937 г. Аристид Васильевич окончил физико-математический факультет Ростовского государственного университета, а уже в 1940 г. завершил обучение в аспирантуре. Под научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского защитил в РГУ кандидатскую диссертацию «Приложение теории групп к интегрированию линейных дифференциальных уравнений в конечном виде в квадратурах».

Был мобилизован 22 марта 1942 г. Аристид Васильевич дошел до конца войны и прослужил в Красной Армии до 1946 г. Молодой офицер участвовал в Керченском десанте, воевал от Новороссийска до Берлина, служил в составе 339-й стрелковой дивизии 900 артиллерийского полка и 189 армейского запасного стрелкового полка. Начинал службу в звании старшего лейтенанта, дослужившись до инженера-полковника. За боевые заслуги награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

В 1946 г. А.В. Батырев после демобилизации вернулся в Ростовский государственный университет. Здесь он проработал до 1963 г. на кафедре математического анализа. Продолжил исследования своего научного руководителя Д.Д. Мордухай-Болтовского в теории приближения функций полиномами в комплексной области и приложении этой теории для решения вопроса о трансцендентности и гипертрансцендентности.

После окончания научной деятельности переехал в Одессу.

Выпускник РГУ, сотрудник кафедры математического анализа, кандидат физико-математических наук, инженер-полковник Красной армии.

В 1937 г. Аристид Васильевич окончил физико-математический факультет Ростовского государственного университета, а уже в 1940 г. завершил обучение в аспирантуре. Под научным руководством Д.Д. Мордухай-Болтовского защитил в РГУ кандидатскую диссертацию «Приложение теории групп к интегрированию линейных дифференциальных уравнений в конечном виде в квадратурах».

Был мобилизован 22 марта 1942 г. Аристид Васильевич дошел до конца войны и прослужил в Красной Армии до 1946 г. Молодой офицер участвовал в Керченском десанте, воевал от Новороссийска до Берлина, служил в составе 339-й стрелковой дивизии 900 артиллерийского полка и 189 армейского запасного стрелкового полка. Начинал службу в звании старшего лейтенанта, дослужившись до инженера-полковника. За боевые заслуги награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

В 1946 г. А.В. Батырев после демобилизации вернулся в Ростовский государственный университет. Здесь он проработал до 1963 г. на кафедре математического анализа. Продолжил исследования своего научного руководителя Д.Д. Мордухай-Болтовского в теории приближения функций полиномами в комплексной области и приложении этой теории для решения вопроса о трансцендентности и гипертрансцендентности.

После окончания научной деятельности переехал в Одессу.

Белозёров

Семён Ефимович

Семён Ефимович

1904 ― 1987

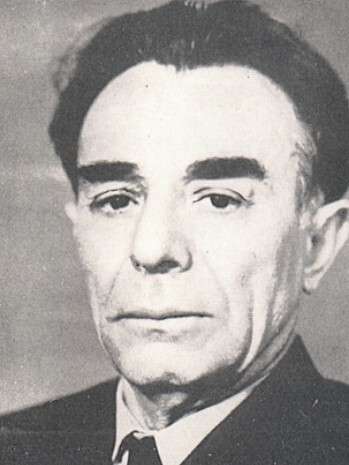

Семён Ефимович возглавлял Ростовский государственный университет с 1938 по 1954 гг.

В 1942 г., в период летнего наступления фашистских войск, университет начал готовиться к эвакуации. 14 июля облисполком и Обком ВКП(б) вынесли решение об эвакуации вузов Ростова-на-Дону с профессорско-преподавательским составом, студентами и ценным оборудованием вглубь страны. Ректору Семёну Белозёрову вручили эваколист с местом назначения — город Махачкала.

Под руководством ректора С.Е. Белозерова демонтировалось учебное и научное оборудование, готовились к отправке архив, библиотека, студенты и преподаватели.

Подробнее о ректоре, на чьи плечи легла миссия по спасению бесценных научных трудов в годы Великой Отечественной войны.

Семён Ефимович возглавлял Ростовский государственный университет с 1938 по 1954 гг.

В 1942 г., в период летнего наступления фашистских войск, университет начал готовиться к эвакуации. 14 июля облисполком и Обком ВКП(б) вынесли решение об эвакуации вузов Ростова-на-Дону с профессорско-преподавательским составом, студентами и ценным оборудованием вглубь страны. Ректору Семёну Белозёрову вручили эваколист с местом назначения — город Махачкала.

Под руководством ректора С.Е. Белозерова демонтировалось учебное и научное оборудование, готовились к отправке архив, библиотека, студенты и преподаватели.

Подробнее о ректоре, на чьи плечи легла миссия по спасению бесценных научных трудов в годы Великой Отечественной войны.

Бондаренко

Дмитрий Васильевич

Дмитрий Васильевич

1923 ― 1994

Выпускник РГУ Бондаренко Дмитрий Васильевич был полным кавалером ордена Славы c четырьмя орденами Славы и двумя орденами Отечественной войны (I и II степени).

23 августа 1941 г. он был призван в армию, а в октябре 1941 г. направлен на фронт. В 1943 г. окончил школу разведчиков, направлен в 936-й полк 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. В январе-феврале 1944 г. 936-й стрелковый полк 254-й стрелковой дивизии участвовал в Корсунь-Шевченковской операции.

С марта 1944 г. Бондаренко участвует в Уманско-Ботошанской операции. В ночь с 27 на 28 марта 1944 г. его дивизия передовыми отрядами форсирует Прут и захватывает небольшой плацдарм, отражает контратаки врага.

При форсировании реки Прут 28 марта 1944 г. и в бою за высоту Безымянную 31 марта 1944 г. Дмитрий Бондаренко проявил мужество и стойкость, дважды первым поднимался в атаку, увлекая за собой остальных бойцов, уничтожил до 9 румынских солдат.

22 апреля 1944 г. за проявленное мужество в Уманско-Ботошанской операции награждён орденом Славы III степени. 5 июня 1944 г. был ранен. 29 сентября 1944 г. Бондаренко награждён орденом Славы II степени за уничтожение в бою севернее города Яссы в мае-июне 1944 года 2 пулемётных точек, одного станкового пулемёта, 18 немецких солдат и пленение ещё 8 солдат.

В январе 1945 г. принимал участие в Кировоградской наступательной операции, где в боях за город Хмельник и окрестные населенные пункты проявил инициативу и мужество, способствовал выполнению боевых задач своего подразделения, за что 10 апреля 1945 г. был награждён орденом Славы I степени.

19 апреля 1945 г. дивизия, в которой служил Бондаренко, вышла к Бауцену, но город с ходу взять не удалось. Только 21 апреля в результате ожесточённых двухдневных боёв Бауцен был взят.

В ходе сражения за город 21 апреля 1945 г. Бондаренко, находясь в боевых порядках стрелкового батальона, отразил атаку противника и спас командира полка, уничтожив группу немецких фаустпатронщиков из 20 человек забросав их гранатами и расстреляв из автомата.

За мужество и отвагу, проявленные в сражении за город Бауцен, 18 мая 1945 г. был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

В 1946 г. демобилизовался и вернулся в Ростовскую область, а де 1961 г. работал юристом в Каменской юридической консультации.

Выпускник РГУ Бондаренко Дмитрий Васильевич был полным кавалером ордена Славы c четырьмя орденами Славы и двумя орденами Отечественной войны (I и II степени).

23 августа 1941 г. он был призван в армию, а в октябре 1941 г. направлен на фронт. В 1943 г. окончил школу разведчиков, направлен в 936-й полк 254-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. В январе-феврале 1944 г. 936-й стрелковый полк 254-й стрелковой дивизии участвовал в Корсунь-Шевченковской операции.

С марта 1944 г. Бондаренко участвует в Уманско-Ботошанской операции. В ночь с 27 на 28 марта 1944 г. его дивизия передовыми отрядами форсирует Прут и захватывает небольшой плацдарм, отражает контратаки врага.

При форсировании реки Прут 28 марта 1944 г. и в бою за высоту Безымянную 31 марта 1944 г. Дмитрий Бондаренко проявил мужество и стойкость, дважды первым поднимался в атаку, увлекая за собой остальных бойцов, уничтожил до 9 румынских солдат.

22 апреля 1944 г. за проявленное мужество в Уманско-Ботошанской операции награждён орденом Славы III степени. 5 июня 1944 г. был ранен. 29 сентября 1944 г. Бондаренко награждён орденом Славы II степени за уничтожение в бою севернее города Яссы в мае-июне 1944 года 2 пулемётных точек, одного станкового пулемёта, 18 немецких солдат и пленение ещё 8 солдат.

В январе 1945 г. принимал участие в Кировоградской наступательной операции, где в боях за город Хмельник и окрестные населенные пункты проявил инициативу и мужество, способствовал выполнению боевых задач своего подразделения, за что 10 апреля 1945 г. был награждён орденом Славы I степени.

19 апреля 1945 г. дивизия, в которой служил Бондаренко, вышла к Бауцену, но город с ходу взять не удалось. Только 21 апреля в результате ожесточённых двухдневных боёв Бауцен был взят.

В ходе сражения за город 21 апреля 1945 г. Бондаренко, находясь в боевых порядках стрелкового батальона, отразил атаку противника и спас командира полка, уничтожив группу немецких фаустпатронщиков из 20 человек забросав их гранатами и расстреляв из автомата.

За мужество и отвагу, проявленные в сражении за город Бауцен, 18 мая 1945 г. был награждён Орденом Отечественной войны II степени.

В 1946 г. демобилизовался и вернулся в Ростовскую область, а де 1961 г. работал юристом в Каменской юридической консультации.

Боянович

Всеволод Николаевич

Всеволод Николаевич

23.09.1920 – 11.02.2010

Основатель журналистского образования на Юге России, первый заведующий кафедрой журналистики РГУ.

Всеволод Николаевич родился в учительской семье под Феодосией, а школу закончил в г. Мелитополь. Мирное течение жизни нарушила война. Немцы уже вступали в город, когда он вместе с братом эвакуировался последним поездом. Юношу забрали в Красную Армию. В мае 1942 г. его отправили на Ленинградский фронт в составе 98-го отдельного танкового полка.

Всеволод Николаевич вспоминал: «Мы были юнцами необстрелянными. Когда бомба рядом падала, вскрикивал «Мама!» и вспоминал Бога, хоть был неверующим. Под станцией Шум, помню, были самые сильные бомбежки. Танки переворачивались, как спичечные коробки. Когда немецкая авиация бомбила наши танки, нам приходилось вылезать из люка и смотреть, куда летит бомба. Тот, кто на броне, кричал водителю: вправо или влево, ускорить или замедлить ход, чтобы бомба наш танк не взорвала. Меня контузило. Долго лежал в медсанбате».

Всеволод Николаевич был награжден более чем 20 медалями и орденами. Но самой дорогой для него была медаль «За отвагу». Получил он ее во время сражения на Ленинградском фронте. Ему поручили передать секретное письмо командиру группы. Для этого нужно было пересечь открытое пространство под пулями снайперов.

С 98-м отдельным танковым полком он прошел всю войну: первый прорыв и полное снятие блокады, освобождение Эстонии, прорыв на Висле и Одере. Победу встретил в Австрии.

После войны была учеба, а потом защита диссертации и 7 лет преподавания на факультете журналистики Львовского университета. В 1960 г. Боянович приехал в Ростов-на-Дону. Ректорат Ростовского государственного университета поставил перед ним задачу: создать отделение журналистики при историко-филологическом факультете.

В 1962 г. министр высшего образования СССР Всеволод Столетов подписал приказ об открытии кафедры журналистики в РГУ. Ею до 1972 г. руководил Всеволод Николаевич.

Боянович всегда много внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи, регулярно организовывал встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны. Он составил четыре сборника, посвященных сотрудникам РГУ - ветеранам войны и труда: «Они ковали победу» - 2000, «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - 2003, «Сколько бы лет ни прошло…» - 2005 и «Они сражались за Родину» - 2006.

Основатель журналистского образования на Юге России, первый заведующий кафедрой журналистики РГУ.

Всеволод Николаевич родился в учительской семье под Феодосией, а школу закончил в г. Мелитополь. Мирное течение жизни нарушила война. Немцы уже вступали в город, когда он вместе с братом эвакуировался последним поездом. Юношу забрали в Красную Армию. В мае 1942 г. его отправили на Ленинградский фронт в составе 98-го отдельного танкового полка.

Всеволод Николаевич вспоминал: «Мы были юнцами необстрелянными. Когда бомба рядом падала, вскрикивал «Мама!» и вспоминал Бога, хоть был неверующим. Под станцией Шум, помню, были самые сильные бомбежки. Танки переворачивались, как спичечные коробки. Когда немецкая авиация бомбила наши танки, нам приходилось вылезать из люка и смотреть, куда летит бомба. Тот, кто на броне, кричал водителю: вправо или влево, ускорить или замедлить ход, чтобы бомба наш танк не взорвала. Меня контузило. Долго лежал в медсанбате».

Всеволод Николаевич был награжден более чем 20 медалями и орденами. Но самой дорогой для него была медаль «За отвагу». Получил он ее во время сражения на Ленинградском фронте. Ему поручили передать секретное письмо командиру группы. Для этого нужно было пересечь открытое пространство под пулями снайперов.

С 98-м отдельным танковым полком он прошел всю войну: первый прорыв и полное снятие блокады, освобождение Эстонии, прорыв на Висле и Одере. Победу встретил в Австрии.

После войны была учеба, а потом защита диссертации и 7 лет преподавания на факультете журналистики Львовского университета. В 1960 г. Боянович приехал в Ростов-на-Дону. Ректорат Ростовского государственного университета поставил перед ним задачу: создать отделение журналистики при историко-филологическом факультете.

В 1962 г. министр высшего образования СССР Всеволод Столетов подписал приказ об открытии кафедры журналистики в РГУ. Ею до 1972 г. руководил Всеволод Николаевич.

Боянович всегда много внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи, регулярно организовывал встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны. Он составил четыре сборника, посвященных сотрудникам РГУ - ветеранам войны и труда: «Они ковали победу» - 2000, «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - 2003, «Сколько бы лет ни прошло…» - 2005 и «Они сражались за Родину» - 2006.

Буркина

Таисия Марковна

Таисия Марковна

1922 – 2020

Научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ.

Родилась Таисия Марковна в Новочеркасске в семье железнодорожника. В 1929 г. поступила в школу и после окончания 2-го класса переехала с родителями в Туапсе, так как врачи по состоянию здоровья рекомендовали ей сменить климат.

Получить высшее образование она хотела только в престижном Ростовском государственном университете им. Молотова. Девушка поступила на 1 курс биологического факультета, но учебу на долгие пять лет прервала Великая Отечественная война. Известие об этом Таисия и ее однокурсники получили утром 22 июня 1941 г. во время учебной практики в хуторе Недвиговка, где тогда находилась Азово-Донская биологическая станция.

Таисия Марковна вспоминает, что сначала у всех теплилась надежда на скорое окончание войны, как это было в финскую кампанию, когда учеба в университете не прерывалась. Однако война продолжалась, уже шли бомбежки Ростова-на-Дону, занятия в университете не возобновлялись, и вскоре Таисия вернулась в Туапсе.

В это время с войны вернулся ее брат, получивший тяжелое ранение в позвоночник. Юная Таисия Марковна, как и многие ее сверстники, стремилась на фронт, но не могла оставить брата и поступила вольнонаемной в Туапсинскую военно-морскую базу Черноморского флота, где служила в техническом отделении до конца войны.

По окончании войны командование направило Татьяну Марковну в Ростов-на-Дону для продолжения учебы.

Окончив РГУ в 1948 г., она осталась работать в родном вузе. Занимала различные должности: в течение 12 лет работала на заочном отделении, из них 6 лет возглавляла учебную часть, затем стала замдекана биофака. С 1987 г. работала в Ботаническом саду.

Научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ.

Родилась Таисия Марковна в Новочеркасске в семье железнодорожника. В 1929 г. поступила в школу и после окончания 2-го класса переехала с родителями в Туапсе, так как врачи по состоянию здоровья рекомендовали ей сменить климат.

Получить высшее образование она хотела только в престижном Ростовском государственном университете им. Молотова. Девушка поступила на 1 курс биологического факультета, но учебу на долгие пять лет прервала Великая Отечественная война. Известие об этом Таисия и ее однокурсники получили утром 22 июня 1941 г. во время учебной практики в хуторе Недвиговка, где тогда находилась Азово-Донская биологическая станция.

Таисия Марковна вспоминает, что сначала у всех теплилась надежда на скорое окончание войны, как это было в финскую кампанию, когда учеба в университете не прерывалась. Однако война продолжалась, уже шли бомбежки Ростова-на-Дону, занятия в университете не возобновлялись, и вскоре Таисия вернулась в Туапсе.

В это время с войны вернулся ее брат, получивший тяжелое ранение в позвоночник. Юная Таисия Марковна, как и многие ее сверстники, стремилась на фронт, но не могла оставить брата и поступила вольнонаемной в Туапсинскую военно-морскую базу Черноморского флота, где служила в техническом отделении до конца войны.

По окончании войны командование направило Татьяну Марковну в Ростов-на-Дону для продолжения учебы.

Окончив РГУ в 1948 г., она осталась работать в родном вузе. Занимала различные должности: в течение 12 лет работала на заочном отделении, из них 6 лет возглавляла учебную часть, затем стала замдекана биофака. С 1987 г. работала в Ботаническом саду.

Назад

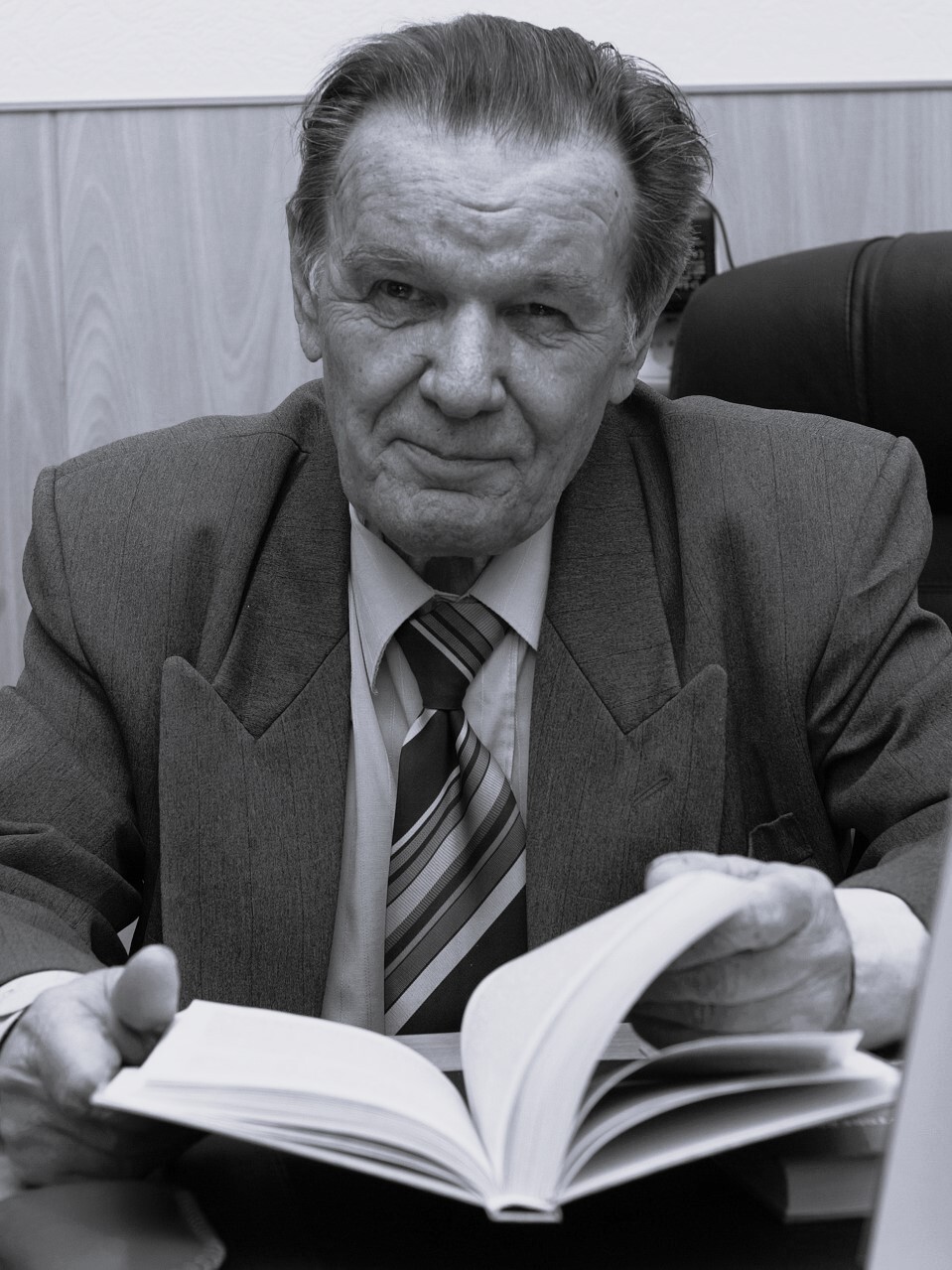

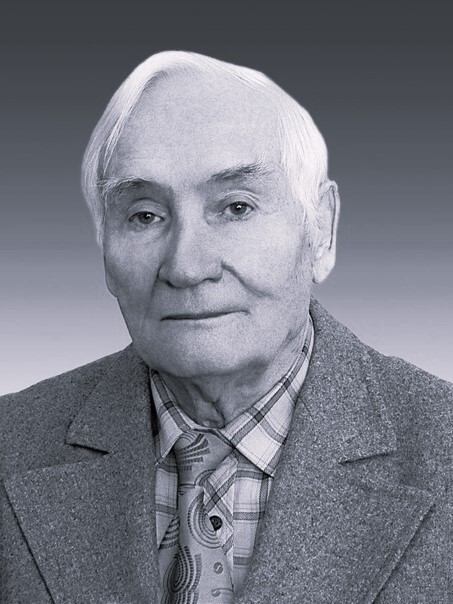

Вальков

Владимир Федорович

Владимир Федорович

1931 — 2013

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования ЮФУ.

Родился в Ленинграде, в семье химиков. Весной 1942 г. семью Вальковых вывезли по Дороге жизни из голодающего города. Они перебрались в село Великовечное Краснодарского края. Там семье пришлось пережить немецкую оккупацию.

Школу Владимир заканчивал уже в Краснодаре, и после ее окончания поступил в Ростовский государственный университет на кафедру почвоведения и агрохимии биолого-почвенного факультета, которую окончил в 1954 г. с красным дипломом.

После окончания университета почти 10 лет он проработал в системе землеустройства, объездил весь юг России, ознакомился с разнообразием почв. Собрав материал по садопригодным черноземам Краснодарского края, Владимир Федорович защитил кандидатскую диссертацию, став первым почвоведом-практиком с кандидатской степенью в системе Кубаньгипрозем.

Почти двадцать лет – с 1967 по 1985 г. – Владимир Федорович был преподавателем кафедры почвоведения и агрохимии. В 1985 г. он стал заведующим кафедрой экологии и рационального природопользования, более 20 лет возглавлял ее работу. До конца своей жизни он служил важному делу - изучению и охране природы, формированию у молодого поколения экологического мировоззрения.

Награжден медалями: «За долголетний добросовестный труд», «50 лет победы в Великой отечественной войне», «60 лет победы в Великой отечественной войне», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Отмечен знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и природопользования ЮФУ.

Родился в Ленинграде, в семье химиков. Весной 1942 г. семью Вальковых вывезли по Дороге жизни из голодающего города. Они перебрались в село Великовечное Краснодарского края. Там семье пришлось пережить немецкую оккупацию.

Школу Владимир заканчивал уже в Краснодаре, и после ее окончания поступил в Ростовский государственный университет на кафедру почвоведения и агрохимии биолого-почвенного факультета, которую окончил в 1954 г. с красным дипломом.

После окончания университета почти 10 лет он проработал в системе землеустройства, объездил весь юг России, ознакомился с разнообразием почв. Собрав материал по садопригодным черноземам Краснодарского края, Владимир Федорович защитил кандидатскую диссертацию, став первым почвоведом-практиком с кандидатской степенью в системе Кубаньгипрозем.

Почти двадцать лет – с 1967 по 1985 г. – Владимир Федорович был преподавателем кафедры почвоведения и агрохимии. В 1985 г. он стал заведующим кафедрой экологии и рационального природопользования, более 20 лет возглавлял ее работу. До конца своей жизни он служил важному делу - изучению и охране природы, формированию у молодого поколения экологического мировоззрения.

Награжден медалями: «За долголетний добросовестный труд», «50 лет победы в Великой отечественной войне», «60 лет победы в Великой отечественной войне», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Отмечен знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Валюсинская

Зоя Всеволодовна

Зоя Всеволодовна

12.03.1924 – 31.07.2001

Студентка историко-филологического факультета, аспирантка и преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания, декан филологического факультета Ростовского государственного университета.

Родилась Зоя Всеволодовна в Онеге Архангельской области. В 1941 г. после окончания средней школы Зоя Всеволодовна поступила на историко-филологический факультет Ростовского государственного университета, но ей не удалось доучиться, так как после начала войны она добровольцем ушла на фронт. С декабря 1941 г. по август 1944 г. служила санитаркой военно-санитарного поезда №134.

В сентябре 1944 г. Зоя вновь поступила на историко-филологический факультет и в июне 1949 г. окончила его по специальности «русский язык и литература». На кафедре русского языка и общего языкознания Зоя Всеволодовна училась в аспирантуре с октября 1949 г. по октябрь 1952 г., а после окончания начала преподавать в университете.

Уже в 1954 г. Зоя Всеволодовна защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Фразеологические единицы, выполняющие роль главных членов двусоставного предложения в современном русском языке».

В 1963 г. Зоя Всеволодовна получила ученое звание доцента. Она написала более 100 научных трудов, была автором разделов учебника и сборника по практической стилистике, разделов в сборниках «Морфология русского языка» и «Орфография и пунктуация», выпущенных в разные годы издательством Ростовского университета. Она была соавтором и одним из редакторов «Словаря русских донских говоров», а также исследовательницей диалога как речевой структуры. По сей день на ее статью по диалогу, опубликованную еще в 1979 г. в академическом сборнике научных работ «Синтаксис текста», ссылаются все исследователи форм речи.

По состоянию здоровью она была вынуждена оставить должность декана филологического факультета, но до 1986 г. старалась продолжать работу: была доцентом кафедры русского языка филологического факультета РГУ, читала лекции, вела спецкурсы, выступала с научными докладами, руководила дипломниками и аспирантами.

Умерла Зоя Всеволодовна после тяжелой болезни в 2001 г.

Зоя Всеволодовна Валюсинская награждена орденом Отечественной войны II степени 6 апреля 1985 по инициативе Министра обороны СССР.

Студентка историко-филологического факультета, аспирантка и преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания, декан филологического факультета Ростовского государственного университета.

Родилась Зоя Всеволодовна в Онеге Архангельской области. В 1941 г. после окончания средней школы Зоя Всеволодовна поступила на историко-филологический факультет Ростовского государственного университета, но ей не удалось доучиться, так как после начала войны она добровольцем ушла на фронт. С декабря 1941 г. по август 1944 г. служила санитаркой военно-санитарного поезда №134.

В сентябре 1944 г. Зоя вновь поступила на историко-филологический факультет и в июне 1949 г. окончила его по специальности «русский язык и литература». На кафедре русского языка и общего языкознания Зоя Всеволодовна училась в аспирантуре с октября 1949 г. по октябрь 1952 г., а после окончания начала преподавать в университете.

Уже в 1954 г. Зоя Всеволодовна защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Фразеологические единицы, выполняющие роль главных членов двусоставного предложения в современном русском языке».

В 1963 г. Зоя Всеволодовна получила ученое звание доцента. Она написала более 100 научных трудов, была автором разделов учебника и сборника по практической стилистике, разделов в сборниках «Морфология русского языка» и «Орфография и пунктуация», выпущенных в разные годы издательством Ростовского университета. Она была соавтором и одним из редакторов «Словаря русских донских говоров», а также исследовательницей диалога как речевой структуры. По сей день на ее статью по диалогу, опубликованную еще в 1979 г. в академическом сборнике научных работ «Синтаксис текста», ссылаются все исследователи форм речи.

По состоянию здоровью она была вынуждена оставить должность декана филологического факультета, но до 1986 г. старалась продолжать работу: была доцентом кафедры русского языка филологического факультета РГУ, читала лекции, вела спецкурсы, выступала с научными докладами, руководила дипломниками и аспирантами.

Умерла Зоя Всеволодовна после тяжелой болезни в 2001 г.

Зоя Всеволодовна Валюсинская награждена орденом Отечественной войны II степени 6 апреля 1985 по инициативе Министра обороны СССР.

Войткевич

Георгий Витольдович

Георгий Витольдович

20.04.1920 – 30.08.1997

Выдающийся ученый-естествоиспытатель мирового масштаба из Ростовского государственного университета, именем которого названа малая планета №4475 Солнечной системы, во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде.

Родился Георгий Витольдович в Одессе, в интеллигентной польской семье. Среднюю школу закончил в городе Тростянец. Когда ему исполнилось 17 лет, он стал студентом геолого-географического факультета Киевского государственного университета. Размеренный порядок жизни нарушила война – учебу в университете пришлось прервать.

Юноша рвался на фронт и с началом Великой Отечественной войны сразу явился в военкомат. Призывная комиссия признала его негодным к военной службе по состоянию здоровья. Юношу это не остановило – он вступил добровольцем в народное ополчение, а когда Киев захватили гитлеровцы – ушел в партизаны. В партизанском отряде бойцы вели диверсионную борьбу против немецко-фашистских оккупантов: выводили из строя коммуникации и транспорт противника, разрушали искусственные сооружения, подрывали путепроводы.

Георгий Витольдович успешно выполнял боевые задания на территории Украинской и Молдавской ССР, стал командиром группы подрывников. За боевые заслуги он был награждён медалью «Партизан Великой Отечественной войны», «Орденом Отечественной войны II степени», медалями.

Когда Киев в 1943 г. был освобожден от гитлеровцев, Георгий Витольдович был возвращён для продолжения учёбы в родной университет, который окончил в 1945 г. В 1948 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Молодой ученый работал доцентом Криворожского горного института, а в 1960 г. его пригласили возглавить комплексную лабораторию Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР.

В 1965 г. на геолого-географическом факультете Ростовского государственного университета по инициативе ректора Юрия Жданова была создана кафедра геохимии и геофизики, и Георгия Витольдовича пригласили ее возглавить. Кафедрой он заведовал на протяжении 25 лет – до 1990 г. За это время была создана первая на Юге России лаборатория изотопной геохронологии, лаборатория органической геохимии и геохимии ландшафта. В 1973 г. по его инициативе был организован отдел геохимии и ядерной геохронологии в составе Научно-исследовательского института физической и органической химии РГУ.

Профессор Войткевич проводил активную научно-общественную работу. С 1953 г. он – член Комиссии АН СССР по определению абсолютного возраста геологических формаций, многие годы являлся членом Головного Совета по геологии Минвуза РСФСР, был главным консультантом Ростовского планетария.

Войткевич – заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии имени Карпинского Академии наук СССР (1967), член Национального географического общества США. В 1987 г. был занесён в Книгу почёта РГУ.

Выдающийся ученый-естествоиспытатель мирового масштаба из Ростовского государственного университета, именем которого названа малая планета №4475 Солнечной системы, во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде.

Родился Георгий Витольдович в Одессе, в интеллигентной польской семье. Среднюю школу закончил в городе Тростянец. Когда ему исполнилось 17 лет, он стал студентом геолого-географического факультета Киевского государственного университета. Размеренный порядок жизни нарушила война – учебу в университете пришлось прервать.

Юноша рвался на фронт и с началом Великой Отечественной войны сразу явился в военкомат. Призывная комиссия признала его негодным к военной службе по состоянию здоровья. Юношу это не остановило – он вступил добровольцем в народное ополчение, а когда Киев захватили гитлеровцы – ушел в партизаны. В партизанском отряде бойцы вели диверсионную борьбу против немецко-фашистских оккупантов: выводили из строя коммуникации и транспорт противника, разрушали искусственные сооружения, подрывали путепроводы.

Георгий Витольдович успешно выполнял боевые задания на территории Украинской и Молдавской ССР, стал командиром группы подрывников. За боевые заслуги он был награждён медалью «Партизан Великой Отечественной войны», «Орденом Отечественной войны II степени», медалями.

Когда Киев в 1943 г. был освобожден от гитлеровцев, Георгий Витольдович был возвращён для продолжения учёбы в родной университет, который окончил в 1945 г. В 1948 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Молодой ученый работал доцентом Криворожского горного института, а в 1960 г. его пригласили возглавить комплексную лабораторию Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР.

В 1965 г. на геолого-географическом факультете Ростовского государственного университета по инициативе ректора Юрия Жданова была создана кафедра геохимии и геофизики, и Георгия Витольдовича пригласили ее возглавить. Кафедрой он заведовал на протяжении 25 лет – до 1990 г. За это время была создана первая на Юге России лаборатория изотопной геохронологии, лаборатория органической геохимии и геохимии ландшафта. В 1973 г. по его инициативе был организован отдел геохимии и ядерной геохронологии в составе Научно-исследовательского института физической и органической химии РГУ.

Профессор Войткевич проводил активную научно-общественную работу. С 1953 г. он – член Комиссии АН СССР по определению абсолютного возраста геологических формаций, многие годы являлся членом Головного Совета по геологии Минвуза РСФСР, был главным консультантом Ростовского планетария.

Войткевич – заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии имени Карпинского Академии наук СССР (1967), член Национального географического общества США. В 1987 г. был занесён в Книгу почёта РГУ.

Волобуев-Артемов

Михаил Симонович

Михаил Симонович

11.01.1903 – 20.06.1972

Выдающийся советский экономист и экономико-географ, заведующий кафедрой экономической географии Ростовского государственного университета.

Родился в Николаеве. Поступил на экономический отдел Харьковского института профобразования и закончил его экстерном. В 20 лет стал преподавателем Харьковского фармацевтического техникума. В Ростовский государственный университет он пришел уже профессором, доктором географических наук.

В период Великой Отечественной войны жил в Краснодарском крае и по специальному заданию НКВД работал корреспондентом фашистской газеты «Кубань» – разъезжал по заданиям редакции, попутно собирая сведения о немцах.

Однажды фашисты заподозрили в нем шпиона и устроили слежку: ученого подвергли жесткому допросу, а в его квартире провели обыски. Но выйти на подлинный след советского подпольщика врагам не удалось.

Вот как характеризовал эту миссию Волобуева один из авторов книги «Герой подполья» (Москва, 1966): «Умело действовал под носом врага способный конспиратор, профессор экономической географии М.С. Волобуев. Подпольщик проникал в расположение войск и военных объектов врага, посещал ведомства оккупационных властей. Все это давало ему возможность добывать весьма важные сведения. По донесениям Волобуева советская авиация неоднократно бомбардировала вражеские объекты в Краснодаре. Благодаря его сведениям она вывела из строя аэродром, разрушила площадку с установками для управляемых снарядов «ФАУ-1» и «ФАУ-2», уничтожила склады с боеприпасами, находившиеся в пригороде Краснодара, и другие объекты».

После войны Михаил Симонович работал в Ростове-на-Дону, заведовал кафедрой экономической географии РГУ с 1950 по 1957 г. Благодаря его усилиям Министерство высшего образования страны решило открыть при кафедре первую и единственную на Юге России аспирантуру по экономико-географическому профилю с правом защиты в РГУ кандидатских диссертаций.

В 1961 г. он переехал в Донецк, где работал в торговом институте, но жить на Донбассе не смог из-за болезни, поэтому вскоре вернулся в Ростов.

Выдающийся советский экономист и экономико-географ, заведующий кафедрой экономической географии Ростовского государственного университета.

Родился в Николаеве. Поступил на экономический отдел Харьковского института профобразования и закончил его экстерном. В 20 лет стал преподавателем Харьковского фармацевтического техникума. В Ростовский государственный университет он пришел уже профессором, доктором географических наук.

В период Великой Отечественной войны жил в Краснодарском крае и по специальному заданию НКВД работал корреспондентом фашистской газеты «Кубань» – разъезжал по заданиям редакции, попутно собирая сведения о немцах.

Однажды фашисты заподозрили в нем шпиона и устроили слежку: ученого подвергли жесткому допросу, а в его квартире провели обыски. Но выйти на подлинный след советского подпольщика врагам не удалось.

Вот как характеризовал эту миссию Волобуева один из авторов книги «Герой подполья» (Москва, 1966): «Умело действовал под носом врага способный конспиратор, профессор экономической географии М.С. Волобуев. Подпольщик проникал в расположение войск и военных объектов врага, посещал ведомства оккупационных властей. Все это давало ему возможность добывать весьма важные сведения. По донесениям Волобуева советская авиация неоднократно бомбардировала вражеские объекты в Краснодаре. Благодаря его сведениям она вывела из строя аэродром, разрушила площадку с установками для управляемых снарядов «ФАУ-1» и «ФАУ-2», уничтожила склады с боеприпасами, находившиеся в пригороде Краснодара, и другие объекты».

После войны Михаил Симонович работал в Ростове-на-Дону, заведовал кафедрой экономической географии РГУ с 1950 по 1957 г. Благодаря его усилиям Министерство высшего образования страны решило открыть при кафедре первую и единственную на Юге России аспирантуру по экономико-географическому профилю с правом защиты в РГУ кандидатских диссертаций.

В 1961 г. он переехал в Донецк, где работал в торговом институте, но жить на Донбассе не смог из-за болезни, поэтому вскоре вернулся в Ростов.

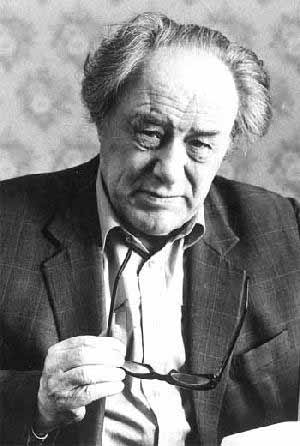

Ворович

Иосиф Израилевич

Иосиф Израилевич

21 июня 1920 г. — 6 сентября 2001 г.

Выдающийся советский и российский математик, академик РАН (Отделение проблем машиностроения, механики и процессов управления (механика и процессы управления)), директор и основатель НИИ механики и прикладной математики Ростовского государственного университета (до 2001 года), профессор и основатель (в 1961 году) кафедры теории упругости механико-математического факультета РГУ.

Иосиф Ворович родился в старинном городке Стародубе на Брянщине. В 1937 году поступил в Московский государственный университет на Отделение механики, где преподавали ученые, являющиеся гордостью русской и советской науки.

С начала Великой Отечественной войны Иосиф Ворович в числе других студентов МГУ был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте в составе 745 истребительного авиаполка и на Забайкальском фронте в составе десятого ближнебомбардировочного полка. Закончил войну на Ляодунском полуострове. Участник парада Победы.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Служил капитаном-инженером в Советской армии до 1950 года. Демобилизовавшись, стал работать в РГУ.

Выдающийся советский и российский математик, академик РАН (Отделение проблем машиностроения, механики и процессов управления (механика и процессы управления)), директор и основатель НИИ механики и прикладной математики Ростовского государственного университета (до 2001 года), профессор и основатель (в 1961 году) кафедры теории упругости механико-математического факультета РГУ.

Иосиф Ворович родился в старинном городке Стародубе на Брянщине. В 1937 году поступил в Московский государственный университет на Отделение механики, где преподавали ученые, являющиеся гордостью русской и советской науки.

С начала Великой Отечественной войны Иосиф Ворович в числе других студентов МГУ был призван в ряды Красной Армии и направлен на учебу в Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского. Принимал участие в боевых действиях на Волховском фронте в составе 745 истребительного авиаполка и на Забайкальском фронте в составе десятого ближнебомбардировочного полка. Закончил войну на Ляодунском полуострове. Участник парада Победы.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Служил капитаном-инженером в Советской армии до 1950 года. Демобилизовавшись, стал работать в РГУ.

Гвоздарёв

Юрий Анатольевич

Юрий Анатольевич

Год рождения: 1925

Родился 9 февраля 1925 г. во Владивостоке. В 1943 году ушел на фронт — стал радистом, воевал рядовым в составе войск 3-го Украинского фронта и был отмечен четырьмя боевыми медалями, в том числе медалью «За Отвагу» и «Орденом Отечественной войны I степени».

Когда в конце марта 1944 года освобождали город Николаев, Гвоздарёв получил тяжелое ранение в голову. Операцию провели успешно, вставили металлическую пластину. Юрия Анатольевича комиссовали, и он переехал в Ростов-на-Дону, где работал фотографом. В 1947 г. поступил в Ростовский государственный университет на заочное отделение.

По окончании обучения по распределению попал в школу в хуторе Колузаево, где работал учителем русского языка и литературы. Его труд был отмечен значком «Отличник народного просвещения».

Через некоторое время Юрия Анатольевича пригласили в Ростовский областной институт усовершенствования учителей на должность методиста, потом произошло его научное сближение с Владимиром Леонидовичем Архангельским, под руководством которого он написал кандидатскую диссертацию «Фразеологические сочетания современного русского языка (субстантивно-глагольные фраземы)».

После успешной защиты в 1967 г. он вернулся в РГУ в качестве преподавателя кафедры русского языка. С 1980 по 1989 гг. заведовал кафедрой.

Родился 9 февраля 1925 г. во Владивостоке. В 1943 году ушел на фронт — стал радистом, воевал рядовым в составе войск 3-го Украинского фронта и был отмечен четырьмя боевыми медалями, в том числе медалью «За Отвагу» и «Орденом Отечественной войны I степени».

Когда в конце марта 1944 года освобождали город Николаев, Гвоздарёв получил тяжелое ранение в голову. Операцию провели успешно, вставили металлическую пластину. Юрия Анатольевича комиссовали, и он переехал в Ростов-на-Дону, где работал фотографом. В 1947 г. поступил в Ростовский государственный университет на заочное отделение.

По окончании обучения по распределению попал в школу в хуторе Колузаево, где работал учителем русского языка и литературы. Его труд был отмечен значком «Отличник народного просвещения».

Через некоторое время Юрия Анатольевича пригласили в Ростовский областной институт усовершенствования учителей на должность методиста, потом произошло его научное сближение с Владимиром Леонидовичем Архангельским, под руководством которого он написал кандидатскую диссертацию «Фразеологические сочетания современного русского языка (субстантивно-глагольные фраземы)».

После успешной защиты в 1967 г. он вернулся в РГУ в качестве преподавателя кафедры русского языка. С 1980 по 1989 гг. заведовал кафедрой.

Гердт

Альберт Августович

Альберт Августович

11.04.1918 – 05.01.2014

Почетный профессор Ростовского государственного педагогического университета, заведующий кафедрой немецкого языка РГПУ.

Альберт Августович родился в хуторе Новомарьевка нынешнего Матвеево-Курганского района. В три года Альберт остался круглой сиротой, попечение над ним взяли старшие брат и сестра. Он окончил техникум, затем – литературный факультет Одесского педагогического института. Работал преподавателем немецкого языка в школе, а позднее, с 1939 г., в Ростовском педагогическом институте.